1928

創立於上海

1962

於臺北南港復所

1966

與國立清華大學、國立臺灣大學合辦「物理研究中心」(現物理研究推動中心),推動台灣之物理發展

1983

將原有的二層樓舊館增建為四層,研究領域擴充至場論與粒子物理、原子核物理、以及統計與計算物理

1999

於舊館東側增建新館樓高十層

2000

於舊館四樓設立「吳大猷紀念館」,為紀念已故前所長吳大猷先生,全館取名為「大猷館」

2002

研究群重新整合為三大組,正式分為「奈米科學組」、「複雜系統組」及「中高能物理組」

2003

所徽誕生,用光的藍、綠、紅三元色繪出I、O、P,能隱約看出G,c,h,k代表古典、電磁、量子、統計四大力學之重要常數

2015

三大研究組重新命名為「量子材料物理組」、「中高能物理組」及「生物與動態系統組」

2015

與財團法人水清基礎科學發展文教基金會共同創辦「李水清物理講座」

2019

設立「中央研究院物理所學者養成優良論文獎」

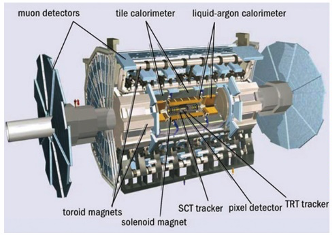

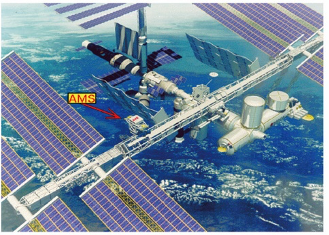

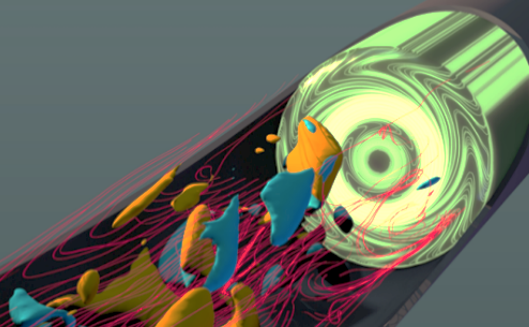

科學計算已成為與實驗及理論研究相輔相成的研究支柱。中研院網格中心(ASGC)在物理所支持下,自2000年,即參與歐洲粒子物理研究中心(CERN)主導之全球網格研發及導入,2005年於本院設置全球網格第一個亞洲一級中心,以先進的分散式雲端計算架構與技術,與院內研究團隊合作將大數據分析流程最佳化,提供物理所及全院科學計算支援,以增進研究效能。全球網格為 Large Hadron Collider實驗2012年發現上帝粒子(Higgs particle)的重要一環,正持續研發支援後續更多新物理的研究。ASGC藉持續參與全球網格等國際合作,從實際研究應用中增進大數據與智慧化分析方法、效能與系統,提升核心技術自主能力,培育人才,強化資源與能源效能。網格中心於2019年改隸物理所,並自2023年起,成立全院科學計算與大數據分析核心設施,提供全院穩定高效能的科學計算資源,與研究團隊合作解決大數據分析之挑戰。

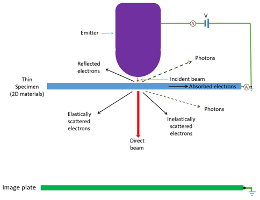

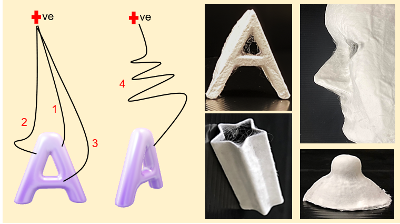

本公用實驗室提供各式量子材料量測分析及微奈米製程服務。其主要設施包括Class 6無塵室,內有電子束微影、雷射直寫和光罩對準紫外光微影系統,以及蒸鍍及蝕刻等設備。量測則有物理性質量測系統、超導量子干涉儀、X-ray、掃描式電子顯微鏡、震動樣品磁化儀及表面測量等提供使用。

本公用實驗設施為物理研究所和中央研究院的生物物理和軟物質物理研究提供重要公用設備,並促進跨學科合作交流與開拓新實驗工具。

精工室的功能是協助製造研究需要的精密機械零件。除此之外,也定期舉辦訓練課程,以提升學生及助理的設計及製造能力。

液化室可將回收的氦氣重新純化及液化,純化氦氣可達99.999%,液氦生產量約為35公升/小時。所生產的液氦提供本所的低溫物理實驗,以及奈米核心設施:物理性質測量系統(PPMS)及超導磁性量測系統(SQIUD)等。

本館成立於2001年,紀念本所在臺第一任所長(1962-1976)及中央研究院院長(1983-1994)吳大猷。吳大猷院士(1907-2000)是近代中國著名的學者及享譽國際的物理學家,對臺灣及中國大陸的物理發展有卓著的貢獻。

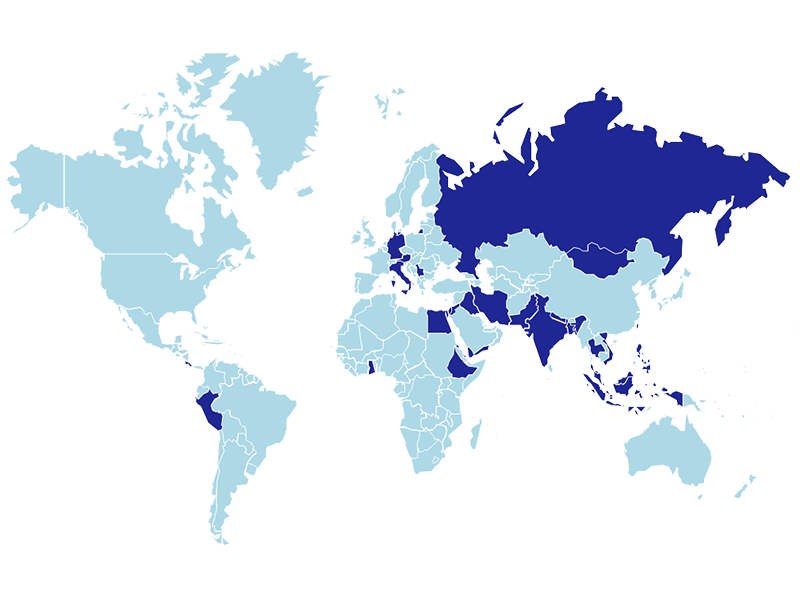

此跨領域教育學程成立於2004年,為中央研究院臺灣國際研究生學程的子學程之一,共同合作的機構為國立臺灣大學及國立清華大學。奈米科學與技術學程至今已吸引超過250名來自全球20多個國家的學生就讀,研究領域包括奈米結構及奈米元件的合成與特性研究、理論模型及計算、奈米生物科技,以及奈米元件等。

為加強吸引國內外的年輕學子對物理科學的研究興趣,本所於每年暑假期間提供國內外大學、研究所碩、博士生研習機會,並給予研究實習津貼。期能於學習物理基礎科學知識外,啟發有潛力的研究人才,未來從事物理科學研究。每年3-5月相關申請資料,都公布於本所網頁中。

(安納托里、李湘楠、吳建宏、吳孟儒、楊廸倫、阮自強)

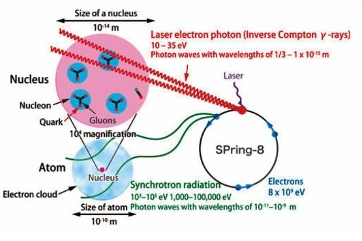

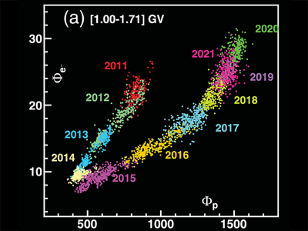

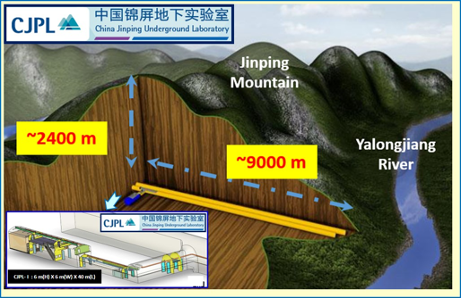

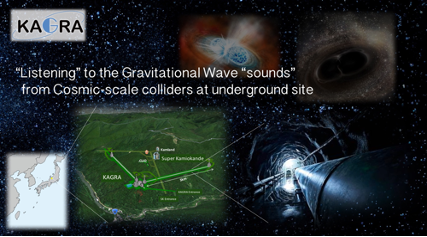

理論研究題目包括:粒子現象學、高能對撞機物理、重離子碰撞物理、微中子天文學、核子天文學、高能天文學、宇宙射線、早期宇宙演化、重力波。

(王子敬、王嵩銘、灰野禎一、朱明禮、林志勳、侯書雲、章文箴、張元翰、嚴漢偉)

(胡宇光、張嘉升、莊天明、黃英碩、溫昱傑、蘇維彬)

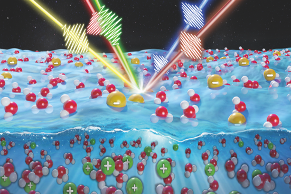

發展各種顯微鏡及能譜技術以探索奈米尺度與異質介面的量子現象,研究範圍包括超薄膜、奈米管線、奈米元件及固液態的界面等。

(吳茂昆、李尚凡、林新、柯忠廷、陳洋元)

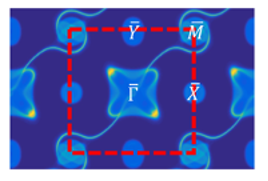

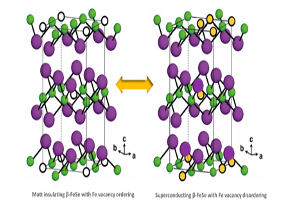

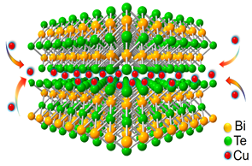

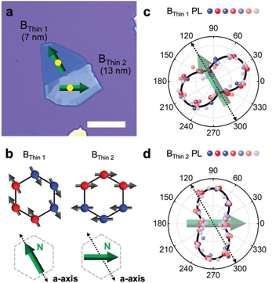

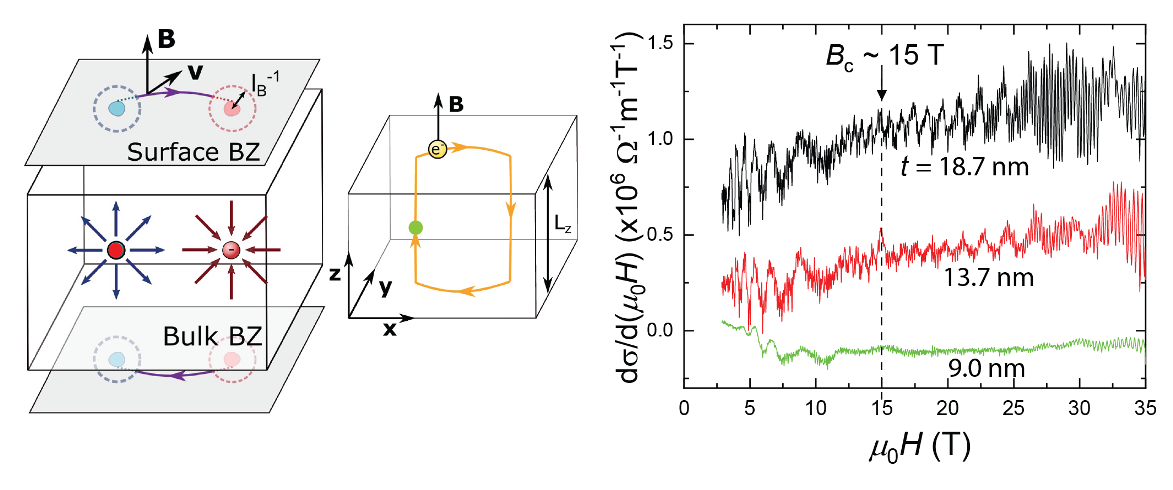

利用理論及實驗方法研究量子材料中電子關聯、自旋軌道耦合等物理現象,探索重費米子物理、熱電效應、高溫超導物理機制、拓樸超導與拓樸物質系統。

(李偉立、柯忠廷、徐晨軒、陳啟東、葉崇傑)

研究奈米結構內中的量子現象,包括電性傳輸、磁學、光學等現象以及傳統超導穿隧結構製作實用量子計算核心部件。

(平岩徹也、梁鈞泰、施宏燕)

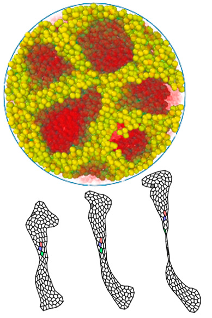

我們致力研究以下課題:細胞液中的結構與流動力學關係,細胞中之染色體、骨架和組織的自組動態過程,細菌運動和傳染病的傳播模式,以致在生物、演化生態學和湍流等複雜系統的理論建構。

(周家復、林耿慧、郭青齡)

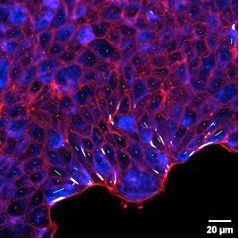

主要研究課題有:用微奈米元件平台來研究分子/細菌生物物理及生醫檢測和組織工程之應用、生命系統生理和病理的定量模式識別、維度對細胞行為的影響和細胞如何利用力來進行生理功能。

(黃仲仁、杜其永、蔡日強)

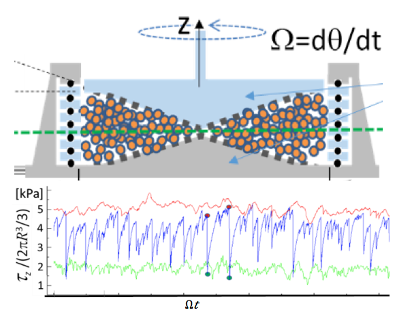

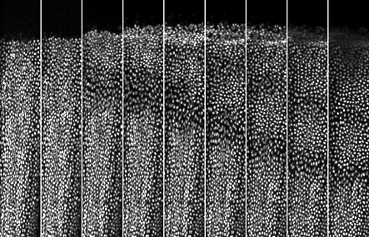

致力研究軟凝態及顆粒體物理,整合傳統上分散於流變學、固體及流體力學、非平衡態統計力學等的知識及觀念,旨在對物理系統背後普適原理有進一步的突破。