化石密语

戎嘉余 等 著

江苏凤凰科学技术出版社 出版

化石里藏着地球上逝去的远古生命留给我们的“密语”,它们书写着地球曾经的模样。由中国科学院戎嘉余院士领衔,中国科学院南京地质古生物研究所的20余位古生物学家,探寻化石印迹,解码化石密语,生动讲述了38亿年扑朔迷离的生命演化传奇,以及中国古生物学取得的一系列举世瞩目的成果和背后鲜为人知的科学发现故事。古生物学家们基于化石证据,通过300多幅精彩图片和近百个高清科普短视频,带你开启穿越地质时空的发现之旅,领略古生物学的神奇魅力,感受孜孜以求的科学家精神,见证我国古生物学的百年发展。

水變成冰是哲學問題

孫有蓉主筆/邱獻儀協力

麥田出版

相信很多人都有聽過法國的高中有哲學會考,這是西方教育強調深層思考價值的一個具體呈現。目前台灣的中學課綱也已經將一部分的哲學教育內涵融入,但是究竟哲學是什麼,跟科學之間有什麼關係,仍然是大部分人沒有辦法說清楚的。這本「水變成冰是哲學問題」,是由一群本土培養的哲學人組成的新創團隊「哲學新媒體」共同策劃並且執筆撰寫的書籍,呈現出一部相當精彩的自然科學發展下的哲學脈絡史。書中邀請讀者共同思考何謂「自然科學」,並回顧歷史上的哲學大家觀點,有很多引人深思之處。例如眾所周知笛卡兒提出「我思故我在」,關鍵在於顛覆了亞里斯多德逾千年之久的科學模型,因此名留青史。但較少人知道康德提出「我思則物在」,翻轉主觀與客觀軸線,其在科學哲學史上的重要程度,可說相當於哥白尼提出地球不是宇宙中心的突破性。另一例是書中最後以波柏的哲學觀點做結,說明有可能被推翻的才是科學。這實在是值得讓重視科學教育的華人社會中,更多人深刻理解的概念,因此誠摯推薦。

(朱士維/臺灣大學物理系教授)

人文地球:人类认识地球的历史

张九辰 著/黄怒波 主编

北京大学出版社 出版

地球除了蓝色星球的自然容貌,地球还有另外一副由人类根据自身的观察与思考,用文字描述、图像绘制、科学归纳、数据统计出来的“地球容颜”。她森罗万象、丰富多姿;她变化万千、日新月异。与“自然地球”相对,本书创造性地称其为 “人文地球”。 本书带领我们踏上人类认识地球的漫漫旅程。这段激动人心的旅程始于古文明繁盛时代、自然哲学发展之际,终于全球化时代、“人类世”概念普及的当下。 本书细腻讲述了人类在认识地球过程中的科学故事和文明史故事,引领我们用动态的眼光观察世界。

追火山:臺灣火山群連結起的地球與宇宙紀事

宋聖榮 著

野人文化 出版

《追火山》的副標題簡潔地標明了本書的內容主軸:「台灣火山群連結起的地球與宇宙紀事」,作者把火山歷史當作史詩書寫,眼界非常大,範疇比眼睛所見的火山「更老、更深、更遠!從內太空到內地核」, 「立足台灣,放眼世界,胸懷宇宙」是本書的格局特色。由王梵主編帶領的編輯團隊從美編設計、重新製圖、裝禎到文字增補,精雕細琢,打造了一本讓人眼睛一亮的的科普書,注定要成為台灣出版界科普書的一個新標準、新里程碑。

(魏國彥/臺灣地質科學學者、臺灣大學地質科學系退休教授)

從一個沒有名字的病開始:新冠疫情,人類的奇幻之旅,終結與再出發

何美鄉 著

商周出版 出版

「從一個沒有名字的病開始」是一本非常好看,又和每個人切身相關的書。作者是對傳染病學有專精的公共衛生學者,從2003年的SARS到2019年新冠病毒全球大爆發,作者除了親身參與臺灣防疫政策的討論,並認真追踪全世界醫學界對新冠病毒從基礎到臨床研究的發現。作者以生動流暢的文筆,把這場世纪大瘟疫的前因後果像說故事般地給讀者一個完整的介绍。尤其是本書的第四部:新防疫未來式,提供了一個有實證基礎的分析,所得到的結論值得每一個人都把它作為日常生活的健康指引。

(周成功/陽明大學生命科學系退休教授)

橫斷臺灣:追尋臺灣高山植物地理起源

游旨价 著

春山出版

萬千植物遍佈全球各地,壯觀但不稀奇,但看相同的植物,竟能繁衍茁壯在相隔萬里的不同之處,卻是一個令人深思的生命現象。游旨价博士這本書「橫斷台灣」,從本地無比熟悉的高山杜鵑說起,這個我們認為「很台灣」的美麗植物,竟然會在青藏高原上普遍存在!此書對這些植物隨著氣候變遷的跨國遷徙,以及從十九世紀開始植物學者在世界各地抽絲剝繭地調查和發現,都有深入的闡述,既有空間的廣度,也有時間的深度,佈局寬廣,氣象恢弘,讀來有知識、有趣味,更有著對生命自尋出路的描繪和敬意。

(孫維新/科學人雜誌總編輯、臺灣大學物理系退休教授)

医生,你在想什么

王兴 著

上海译文出版社 出版

人人都会生病,但并非人人都会看病。很多人在第一次去医院时会迷路,不知道身体的问题属于哪个科室专业的范围,不知道内科外科的分别,听不懂医生的诊断,因过度担心多挂很多医院的号、做多次不必要的检查,迷失在网上各种或真或假的医学诊疗建议中……《医生,你在想什么》则是一位专业的医生,从老百姓生病后的寻医、问诊、治疗各个环节中可能碰到的相关问题出发,为生病的普通人提供一堂“每个人的疾病课”,让看病变得简单。

芯片简史

汪波 著

浙江教育出版社集团有限公司 出版

这是一部跨越专业人士与大众藩篱的科技创新史,这是一群叛逆者突破传统、不断创新的故事。芯片是人类历史上最伟大的发明之一,芯片研究专家、科普作家汪波凭借20多年在芯片领域的科研和教学经历撰写,全方位、多角度介绍了芯片是如何诞生并改变世界的。全书从支撑芯片产业发展的量子力学讲起,完整、系统地呈现了60多年来芯片壮阔恢宏的发展历史,透过“芯片简史”这四个字,深入了解那些散落在历史深处的芯片发明者的个人世界,体验他们在发明中所经历的种种困苦与喜悦,看他们如何突破科学研究中的困难与现实世界的阻碍,做出一项项改变甚至颠覆世界面貌的发明和创新。

美丽的化学元素

吴尔平 著

人民邮电出版社 出版

人们都曾好奇过世间万物是由什么构成的。历史上的科学家们在付出了几百年的努力之后,终于将构成万物的基本单位—一个个化学元素从自然界中寻找出来并排列规整,得到了现在家喻户晓的元素周期表。但是我们在接触元素周期表的时候,往往看到的都是枯燥的文字和数据,因此许多人也梦想着一睹这些“世界的基石”的真容。本书以元素单晶为主线,系统地介绍了在自然界和实验室中可以晶体状态存在的80余种化学元素,本书作者吴尔平,从2011年开始收集化学元素样本,在书中作者一一展现他收藏的几百件精致的化学元素样品,从一碰到水就会发生剧烈反应的铯,到性质稳定、色泽金黄耀眼、被用于制作珠宝首饰的金,再到会强烈腐蚀所触及的一切物质的氟。

我们头顶的星空

余恒 著

重庆大学出版社 出版

这是一本每个人都能读懂的天文学入门之书,头顶的每一颗星星都是我们了解神秘宇宙的窗口。 天文学家、北京师范大学天文系副教授余恒以全天88星座为起点,介绍了天文学入门必备的基础知识,勾勒出宇宙的神秘与浪漫。书中还穿插介绍了中国古代星官系统、人类探索星空的历程、星座的东西方神话传说,并引入当下天文学领域的前沿科研成果,是一部不可多得的国内原创天文学科普著作。作者以平实简洁的语言娓娓道来,将复杂高深的天文学知识写成一本人人都读得懂科普读物,让每个人都有机会迈入天文学的奇妙世界,让每个人都有机会欣赏并看懂我们头顶的美丽星空。

自然之声:万物生、陆上水中、虫语

唐志远 著

湖南科学技术出版社 出版

一草一木,一虫一蝶,万物有灵且美,每个微小的生命都在自己的领域演绎着一场惊心动魄的传奇。自然摄影职业生涯的二十年成就了唐志远老师中国顶级自然摄影师的功勋,也成就了他汇集二十年心血的这套书 ——《自然之声》,这套书一共分为《虫语》《万物生》《陆上水中》三本,二十年的专业、执着、热爱,穿越丛林,跋山涉水,以地球万物为模特,拍摄出独一无二的写真,更用高级幽默感讲述了惊心动魄的拍摄故事。

歷史怎麼改變的,化學知道

大宮理 著/李貞慧 譯

大是文化 出版

日本作者大宮理撰述「歷史怎麼改變的,化學知道」這本書採用的方式可說是用文明史來介紹化學,抑或是用化學介紹文明史。作者在寫作上運用了兩條軸線,一條是化學的發展史,另一條是人類歷史中文明遞衍與物質的使用相關的部分。這當然是因為物質的使用關乎物質之性質,也就是化學學科探究的核心問題。

基於這樣的撰書動機,作者的視野也是大開大闔。因為起首第一章不只是文明的一萬年而已,卻是原子發生的起點—138億年前的宇宙。此外,還有一段書跋,將本書獻給史前留下留下洞窟壁畫的藝術家、被逼上戰場的古埃及農民、星辰下沙漠中踽踽而行的商旅、經年航海而患得壞血病的水手…突襲機槍座來爭取自由的人們。所以化學知識與人類歷史決不只是因寫作手法而相遇。而是作者世界觀背後的價值與人生觀交織而出對科學與生命意義的省思。

這是近半世紀,跨學科思維成為學術界知識發展的主流後的思考特徵。就科普寫作而言這本書掌握了歷史中的文明脈動,絕不是說說故事,給點兒化學知識而已。

(陳竹亭/臺灣大學化學系名譽教授)

五感之外的世界:認識動物神奇的感知系統,探見人類感官無法觸及的大自然

Ed Yong 著/ 孟令函譯,曾文宣審訂

臉譜出版

「五感之外的世界」是作者艾德・楊繼「擁我群相」之後又一科普著作,承襲一貫流暢的文字,作者分十三個章節描述我們對世界認知的科學。從嗅覺、視覺、觸覺、聽覺、磁性等各方面的研究,了解各項感官與我們生活緊密的連結,作者在每一章節都以實際研究的案例說明科學家對各種感官認知的理解。例如:動物對顏色的感知是由錐狀細胞中不同視蛋白吸收不同光譜的成像,通常辨色力有差異的個體是因為這些視蛋白的缺失或是變異造成吸收光譜的差異。不同的生物在是蛋白的組成也有不同,所以有些動物能看到紫外光是因為他們的視蛋白能偵測到該區段的波長,所以有許多我們不知道的視覺交流在紫外光下也相當熱烈,世界的色彩在作者的筆觸下似乎是沾染了每一個段落。許多人都有因為新冠感染失去味覺的經驗,在閱讀中作者會不斷的呼喚大家自身經驗,並對各種的感官有全新的認識。

(丁照棣/臺灣大學生命科學系教授)

维多利亚时代的科学传播:为新观众“设计”自然

(加)伯纳德·莱特曼 著/姜虹 譯

中国工人出版社 出版

这是加拿大约克大学科学史教授、加拿大皇家学会院士伯纳德·莱特曼又一力作,走进维多利亚时代作家、出版商和读者的世界,领略当时迷人的博物学与视觉文化,探索女性在科学写作中扮演的角色,以及女作家走上科普写作之路的原因,这是一项涵盖科学、宗教、性别、文学、出版和视觉文化等众多学术领域的跨学科研究对科学知识的市场、宗教与科学的张力、科学职业化与文化权威的角逐、科学中的女性角色和性别意识、进化论的传播和争议等议题提出了全新见解。

解密黑洞與人類未來

Heino Falcke Jörg Römer 著/姚若潔 譯

遠見天下文化 出版

愛因斯坦在1915年提出廣義相對論,是重力理論的另一進展。廣義相對論預測:在極緻密的星體周圍,一定的半徑內是一個稱為事件視界(event horizon)的區域。由視界內發出或由外界落入視界的光或任何物體,因星體的重力將永遠無法離開視界;換句話說,視界內的事件或資訊,就不再能傳播到外界而被探知,即使光也無法離開,形成黑洞(black hole)。黑洞是恆星核融合燃料燃燒耗盡,塌陷爆炸後的產物。科學家估計,在銀河系中有數以千萬計的黑洞,而銀河系的中央推測就是一個超大質量的黑洞,質量約等於太陽質量的四百萬倍。

黑洞是引人矚目而令人好奇的科學議題,此類星體既不反光又具有極大的重力,粒子與電磁輻射都不能逃脫黑洞的魔掌,因此存在神秘面紗。憑藉巨大的質量,超大質量黑洞以極端的方式扭曲周遭的太空,即使流動的時間也會被黑洞嚇阻,光線也難以逃逸。依據廣義相對論的推測,足夠緊密的質量可以扭曲時空形成黑洞,不可能從該區域逃離的邊界稱為事件視界,這是近幾年天文物理及宇宙學領域熱議的專有名詞,更是媒體爭相報導的科學新聞焦點。因此揭開黑洞的神秘面紗,讓人類看見黑洞,成為跨國研究的重大計畫。

在2019年4月10日,全球人類首次目睹一個巨大黑洞的影像,科學家第一次拍攝到黑洞的照片,這是跨國的「事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope,EHT)得到的結果。在這張照片中央的黑色球形區域,就是事件視界遮住了後方的光後,形成的黑影,但因為光會被重力偏折,後方的光會繞過視界,呈現在黑影的周圍。人類看到的亮光,是星際物質或恆星碎片,被吸入視界前繞行黑洞,加速到極高速度時所發出的光。

臺灣的研究團隊也參與上述跨國科學家觀測黑洞的研究計畫,中央研究院的研究團隊改裝架設「格陵蘭望遠鏡(Greenland Telescope,GLT),是北極圈內第一個次毫米波天文觀測站,能抵抗攝氏零下71度的低溫,難能可貴。當中研院召開記者會,為我們掀起黑洞的神秘面紗的當下,已為人類解密深沉的黑洞踏出令人雀躍的一步。

仰望浩瀚無垠的星空,如同閱讀宇宙的奧秘,渴望更多的科學知識和研究成果為我們解惑。科學家在好奇心的驅使,持續改變我們的宇宙觀。凝視夜空,等待揭開黑洞的神秘面紗時,何不翻開天下文化出版社的《解密黑洞與人類未來》,與天文學和宇宙學對話,享受閱讀的樂趣。

(簡麗賢/臺北市立北一女中物理科教師)

寫給每個人的地球簡史

Andrew H. Knoll 著/蔡承志 譯

麥田出版 出版

隨處可見的沉積岩層那節理分明的層次,不同顏色、不同厚度、不同組成,經常還埋藏了生物的遺跡,上下扭曲、堆疊。地球透過這些曠古的記錄,想告訴我們什麼?它漫長一生中的某個片斷?摸索出諸多片斷,我們能拼湊出多少地球的歷史故事?這些故事不但精彩,不也正是我們需要正視、和我們生物種的生存息息相關的知識?本書的作者,哈佛大學的 Andrew Knoll 教授,以更廣闊的視角,科學前沿的邏輯推理,將他多年的所見、所學、所研、所悟,交織了物理、化學、生物、地質、大氣、海洋知識,寫了這本 “簡史”,述說我們已能摸索出的地球46億年裡的滄桑篇章。本書將是經典長存,而更多的未知正等待著被發掘。

(趙丰/臺灣地球物理學家、中央研究院地球科學研究所客座講座)

悲傷的大腦

Mary-Frances O’Connor 著/孟令函 譯

臉譜出版

人們在失去配偶、孩子、摯友或親密重要的他人時,所表現出來的悲傷與憂鬱,往往被理解為一種失落的情緒;在過去也鮮少有人從神經科學的視角來解讀這種現象。但事實上大腦是產生感受與行為的所在,大腦會對我們關係緊密的對象建立一個存在的位置作為互動的依據;失去了這個對象大腦也需要重新學習已經改變的現況。作者用神經生理學的觀點解釋這些經驗,讓人更容易理解這種情緒背後的原因,也讓人能從容的經歷這一段適應學習的過程。

要用文字表達他人內心中的情緒,本來就不是一件簡單的事。譯者充分並靈活地掌握了字義與句義,恰如其分地傳達了原書的意旨。在中譯本中我們欣賞到作者所要傳達的科學研究、有趣的事實和吸引人的見解。

(林宗潁/高中生物教師)

纏結的演化樹:分子生物學如何翻新了演化論

David Quammen 著/梅苃仁 譯

貓頭鷹出版 出版

「生物世界中,演化是根本原理」,半個世紀前偉大的演化生物學家道布冉斯基如是說。然而那時正風生水起的卻是以分子生物學為基礎的生物醫學研究。本書敘述了兩個「歷史」,一是一批在主流之外專心致志於根本問題的生物學者,二是他們的研究闡明了地球生命史最關鍵的一步:從原核細胞演化到真核細胞。我們很容易忘記「細菌」雖然是「最原始的」生物,牠們從未停止演化。更重要的是,牠們摸索出的「共生」之道,是創造生物多樣性的基礎。作者是經驗豐富的科學記者,敏於捕捉科學研究的人性面,尤其餘事。超過五百頁的巨作,讀來令人興味盎然,除了原作者的寫作功力,譯者亦功不可沒。

(王道還/科普作家、中央研究院史語所助理研究員退休)

天气的秘密

特里斯坦·古利 著/周颖琪 譯

译林出版社 出版

天上的云彩、耳畔的风声、林间的鸟儿……这些毫不起眼、却又无处不在的现象隐藏着关于自然的无数小秘密。在这本《天气的秘密》中,“自然界的福尔摩斯”特里斯坦·古利用丰富的观察实例和60余幅精美插图,展现了阴晴雨雪等天气现象的缤纷世界,带领我们探寻身边的自然线索。作者特里斯坦·古利是英国作家、航海家、探险家,英国皇家航海学会和皇家地理学会会员,丰富的野外考察经历为本书提供了翔实难得的自然素材。在本书中,他解剖雨水、观察树叶、聆听虫鸣,在蛛丝马迹中探寻隐藏在天气现象背后的科学奥秘,提供了观察世界的全新维度。

寫給中學生看的 AI 課(增訂版)

蔡宗翰 著

三采文化 出版

雖然AI在媒體上被大肆報導,對於尚在基礎教育階段的學生而言,AI的概念卻依然模糊不清,這可能導致他們形成錯誤的想像,甚至產生「重理輕文」的印象。《寫給中學生看的AI課》的出現恰逢其時!這本書不僅透過淺顯易懂的例子幫助我們理解AI的實際應用,更難得的是通過教育現場的觀察提出探討和建議,因此我非常推薦給家長和老師們閱讀。書中一開始即從學習態度的角度入手,雖然主要以研究生為例,但其實這些問題如害怕失敗、不敢發言、不知如何尋找專題以及不會橫向連結的小組合作,在基礎教育階段也普遍存在。這使得本書成為一本非常貼近現實的科普讀物,將「學生」納入分析的範疇。我希望小讀者們能從中汲取建議,避免未來成為消極的大學生或研究生。本書的大部分內容深入淺出地介紹了AI在日常生活中的應用,這些例子都十分貼近生活,並融入了人文關懷的元素,展示了科技與人類、社會互動的緊密關係。藉由這本書,我們不僅看到了AI作為一種工具的優點,更理解到我們需要能夠將這種工具應用於各行各業的人才。如果你是打算進入資訊相關科系的青少年,歡迎透過本書來準備好相應的觀念和態度;如果不是,更應該閱讀此書,勇於使用AI工具來開拓未來的天地!

(邱宇平/桃園市同德國中地球科學教師)

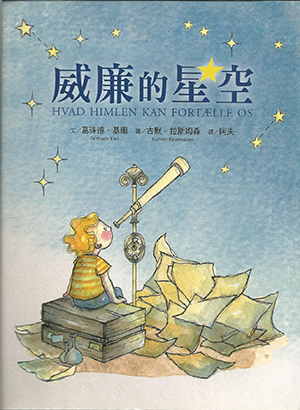

威廉的星空

Gertrude Kiel 著/阿夫 譯

遠流出版 出版

一個男孩到了脾氣古怪的阿姨家住一星期,究竟會發生甚麼事?

在這樣的設定下,作者將天文學的發展史巧妙的鑲嵌在男孩與阿姨的對話與生活中,除了天文學的發展與探究外,性別的限制、科學家研究上錯誤的解讀資料、偏執的想法、對後輩的猜忌…等阻礙、延緩天文學突破的真實情節也一一呈現在讀者眼前,讓讀者對於科學本質的理解也隱身於故事的鋪陳當中。

除此之外,谷莫兒阿姨也是位優良科學教師,甚至引導威廉利用生活中的用物來理解太陽、行星之間的大小與距離,過程中還轉換了類比物,更加深讀者對於這些「天文數字」的理解,詳細的解說也能讓有興趣的讀者跟著做一遍呢!

只是一本引人入勝的「懸疑驚悚」小說,卻巧妙的隱藏了這麼多的天文知識及背後的意義於其中,怎可不推薦這本書呢?

(吳季玲/台南市松林國小教師)